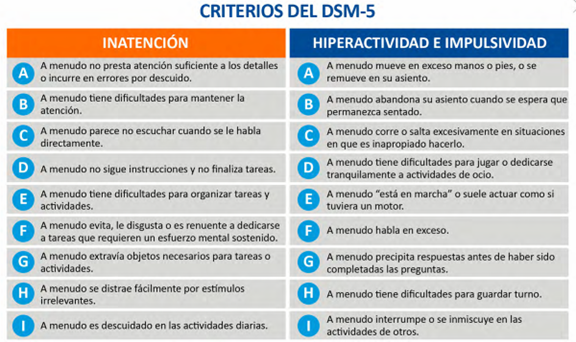

Criterios del DSM-5 para Diagnóstico de TDAH

Es necesario que al menos seis de los siguientes síntomas hayan persistido durante un mínimo de seis meses:

Referencias

1. American Psychiatric Association (2014). Manual Diagnóstico y Estadístico de los Transtornos Mentales (DSM-5), 5ª Ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

La elección de brindar bienestar

Síndrome metabólico, ¿es útil el uso de fenofibrato?

Criterios del DSM-5 para el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es una condición del neurodesarrollo caracterizada por un patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere significativamente con el funcionamiento o el desarrollo. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición (DSM-5), establece criterios específicos para su diagnóstico, los cuales son ampliamente utilizados por profesionales de la salud mental.

Según el DSM-5, para que un individuo sea diagnosticado con TDAH, deben cumplirse los siguientes criterios generales:

1. Síntomas persistentes: Se deben presentar al menos seis síntomas de inatención y/o seis de hiperactividad-impulsividad durante un período mínimo de seis meses. En adolescentes mayores de 17 años y adultos, el umbral se reduce a cinco síntomas (Centers for Disease Control and Prevention, 2024).

2. Inicio temprano: Algunos síntomas deben haber estado presentes antes de los 12 años de edad.

3. Presencia en múltiples contextos: Los síntomas deben manifestarse en dos o más entornos (por ejemplo, en casa, en la escuela o en el trabajo).

4. Impacto funcional: Los síntomas deben interferir significativamente con el funcionamiento social, académico o laboral.

5. Exclusión de otros trastornos: Los síntomas no deben explicarse mejor por otro trastorno mental, como ansiedad, trastorno del estado de ánimo o trastorno de la personalidad.

El DSM-5 también clasifica el TDAH en tres presentaciones clínicas, dependiendo del predominio de los síntomas:

– Presentación predominantemente inatenta (TDAH-I)

– Presentación predominantemente hiperactiva-impulsiva (TDAH-HI)

– Presentación combinada (TDAH-C)

Además, el DSM-5 introdujo una clasificación por niveles de severidad (leve, moderado o grave) basada en la cantidad de síntomas y el grado de deterioro funcional (Children’s Hospital of Philadelphia Research Institute, 2020).

Estos criterios permiten una evaluación más precisa y adaptada a la evolución del trastorno a lo largo del ciclo vital. La identificación temprana y el diagnóstico adecuado son fundamentales para implementar intervenciones eficaces que mejoren la calidad de vida de las personas con TDAH.

Referencias

1. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.

2. Centers for Disease Control and Prevention. (2024). Diagnosing ADHD. Recuperado de https://www.cdc.gov/adhd/diagnosis/index.html

3. Children’s Hospital of Philadelphia Research Institute. (2020). ADHD Diagnostic Criteria. Recuperado de https://www.research.chop.edu/sites/default/files/2020-12/ADHD_Diagnostic_Criteria.pdf

Casos en los que el Divalproato de Sodio es Particularmente Útil

El divalproato de sodio, una forma estabilizada del ácido valproico, es un medicamento ampliamente utilizado en neurología y psiquiatría por su eficacia en el tratamiento de diversas condiciones clínicas. Su mecanismo de acción se basa en el aumento de los niveles de ácido gamma-aminobutírico (GABA) en el cerebro, lo que contribuye a su efecto anticonvulsivo, estabilizador del ánimo y antimigrañoso1.

Uno de los usos más establecidos del divalproato es en el tratamiento de la epilepsia, especialmente en crisis generalizadas tónico-clónicas, crisis de ausencia y crisis parciales complejas. Es particularmente útil en pacientes que no responden adecuadamente a otros anticonvulsivantes o que presentan múltiples tipos de crisis1.

En el ámbito de la salud mental, el divalproato es un fármaco de primera línea para el trastorno bipolar tipo I, especialmente durante episodios maníacos agudos. También se ha demostrado eficaz como tratamiento de mantenimiento para prevenir recurrencias maníacas, y en algunos casos, depresivas2. Es especialmente útil en pacientes con ciclos rápidos o con comorbilidad de trastornos de conducta.

Otro uso clínico importante es en la profilaxis de migrañas, donde se ha mostrado efectivo en reducir la frecuencia e intensidad de los episodios. Aunque no es un tratamiento de primera elección para todos los pacientes migrañosos, puede ser una opción valiosa en aquellos con migrañas severas y frecuentes que no responden a otros tratamientos2. Sin embargo, el uso del divalproato debe ser cuidadosamente evaluado en mujeres en edad fértil debido a su potencial teratogénico. La exposición durante el embarazo, especialmente en el primer trimestre, se ha asociado con un mayor riesgo de malformaciones congénitas, como defectos del tubo neural, y con el síndrome fetal por valproato1. Por esta razón, su uso en mujeres embarazadas está contraindicado para la prevención de migrañas y debe considerarse solo si no hay alternativas más seguras para epilepsia o trastorno bipolar.

Referencias

Artículo publicado por Alberto E. Parra en el número 117 de la revista Salud y Corazón.

Epidemiología de la Epilepsia en Colombia

La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas crónicas más prevalentes en el mundo, y Colombia no es la excepción. Se estima que, en el país, alrededor de 1 de cada 100 personas vive con epilepsia, lo que representa una carga significativa para el sistema de salud y para las familias afectadas1.

Según datos recientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la prevalencia de epilepsia activa en Colombia se sitúa entre 8 y 12 casos por cada 1.000 habitantes, con una mayor concentración en zonas rurales y poblaciones con acceso limitado a servicios de salud especializados1. Esta distribución desigual refleja las brechas en el diagnóstico y tratamiento oportuno, especialmente en comunidades vulnerables.

Uno de los principales desafíos en la atención de la epilepsia en Colombia es el subregistro de casos. Muchos pacientes no reciben un diagnóstico adecuado debido a la falta de neurólogos, estigmatización social y desconocimiento sobre la enfermedad. Además, se ha identificado que cerca del 30% de los pacientes diagnosticados no reciben tratamiento antiepiléptico adecuado, lo que incrementa el riesgo de complicaciones y deterioro en la calidad de vida2.

La Asociación Colombiana de Neurología y la Asociación de Epidemiología de Colombia (ASOCEPIC) han señalado la necesidad de fortalecer los programas de salud pública enfocados en la detección temprana, educación comunitaria y acceso equitativo a medicamentos esenciales2. En este sentido, se han promovido campañas de sensibilización y capacitación para profesionales de la salud en regiones apartadas. A nivel regional, Colombia ha participado en iniciativas lideradas por la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE) y la Oficina Regional de la OMS, que buscan integrar la epilepsia en los planes nacionales de salud mental y enfermedades no transmisibles3. Estas estrategias apuntan a reducir el estigma, mejorar la cobertura de servicios y garantizar el acceso a tratamientos efectivos.

Referencias

1. Organización Panamericana de la Salud. (2025). Colombia: Boletín 2024. OPS/OMS. Recuperado de https://www.paho.org/es/documentos/colombia-boletin-2024 [1]

2. Asociación de Epidemiología de Colombia (ASOCEPIC). (2024). Boletines y comunicados sobre salud pública en Colombia. Recuperado de https://asocepic.org/ [2]

3. International Bureau for Epilepsy. (2024). Informe sobre la epilepsia en Latinoamérica. Recuperado de https://www.ibe-epilepsy.org/informe-sobre-la-epilepsia-en-latinoamerica/ [3]

Hambre Emocional ¿Por Qué la Tengo? ¿Cómo la Identifico?

Es cuando usamos la comida como respuesta a las emociones que nos desbordan, como la ansiedad, la tristeza, la ira o la soledad.1 En otras palabras, comer es el mecanismo que conoces para enfrentar tus emociones, pero, el problema no solo radica en que los alimentos que consumes suelen ser ricos en calorías, grasas o azúcares, sino que después de la sensación inicial de bienestar que te brindan, te das cuenta de que la emoción que te hace sentir mal ahora está acompañada de culpabilidad y te sumerges en el ciclo del hambre emocional.

La comida es una experiencia que está siempre presente en los acontecimientos importantes de la vida. Por ello, no es extraño que en ocasiones la usemos para aliviar el estrés o porque simplemente nos merecemos algo delicioso. Sin embargo, cuando hacemos esto, la elección de lo que comemos y su cantidad no siempre es adecuada, y es aquí donde entramos en los terrenos del hambre emocional.

A menudo, las personas que experimentan hambre emocional suelen tener dificultades para reconocer sus emociones y la sensación de hambre física. No obstante, esto no significa que el cerebro no pueda ser entrenado para identificar las situaciones en las que utilizamos la comida como nuestro principal mecanismo emocional de supervivencia.

Referencias

1. Vital S. El hambre emocional y su relación con el sobrepeso y la obesidad. Psic-Obesidad. 2020;10(37):18-26.

2. Taccone F, Wright B, Wilson C. Emotional Eating & How to Stop It. Christiana Institute of Advanced Surgery; 2019:1-6. 3. Hadi P. A Global Investigation of Emotional Eating, Hunger, and Fast Food Addiction – A Review. NeuroQuantology. 2023;21(5):1291-1299

Conoce un poco de historia de la HTA

Aunque los documentos sobre la hipertensión se remontan al año 2600 a.C., el primer autor que realizó un estudio exhaustivo sobre ella fue el clérigo inglés Stephen Hales en 1733. La primera descripción de la patología fue hecha por el científico inglés Thomas Young en 1808. Pero ya fue en el siglo XX, en 1925, cuando Otto Frank acuñó el término “hipertensión esencial” para describir una presión arterial que no tiene una causa específica.

Después de la Segunda Guerra Mundial, las compañías farmacéuticas comenzaron a investigar productos contra ella y en los años 70 se comenzaron a utilizar diuréticos con características hipotensoras.

Referencias

Artículo publicado por Alberto E. Parra en el número 117 de la revista Salud y Corazón.

QUE ES EL SINDROME DE DRAVET

MAPEANDO EL DOLOR

Aunque el dolor es una experiencia subjetiva, desde el siglo XIX se ha hecho evidente la necesidad de medir el dolor. Sin embargo, fue hasta principios de la década del 40 del siglo XX cuando un grupo de la Universidad de Connell, conformado por Hardy, Wolff y Goodell, comenzó a trabajar oficialmente en la elaboración de un método para medir la intensidad del dolor. Esta búsqueda estaba motivada por el cambio del concepto del dolor, que ahora incluía las vías neurológicas, los receptores periféricos y los centros cerebrales. De modo que el primer paso de los investigadores fue la creación de un dispositivo que producía un estímulo doloroso sobre la piel, llamado dolorímetro. Luego, crearon un sistema de puntuación para medir la intensidad del dolor experimentado.1-3

Paralelamente, tras la Segunda Guerra Mundial, Keele realizó estudios psicofisiológicos que permitieron entender mejor las técnicas utilizadas en la medición del dolor y proponer las primeras escalas, que fueron publicadas en 1948. Posteriormente, en 1953, John Bonica, conocido como el padre del estudio del dolor, publicó el primer libro que estudia a profundidad el tema. La historia continúa con Beeche, quien en 1959, al describir por primera vez el efecto placebo, identificó las variables que permiten calificar el dolor clínico con base en las respuestas subjetivas del paciente.1, 2

A mediados de la década del 60, dos psiquiatras del Reino Unido, Michael Bond e Issy Pilowsky, propusieron la escala analógica visual (EVA). No obstante, dado que la EVA se utilizó inicialmente solo para evaluar estados de ánimo, en 1974, Bond y Lader la introdujeron como una escala para medir el dolor debido a su alta sensibilidad y validez.2, 3

Por esa misma época, Ronald Melzack y Warren Torgerson idearon una escala verbal de 5 puntos, que incluía un espectro de leve a insoportable. Además, crearon una serie de palabras descriptivas con el fin de establecer un lenguaje propio del dolor, es decir, una terminología unificada que se pudiera utilizar en todos los entornos clínicos. A partir de estas palabras, en 1975, Melzack creó el cuestionario del dolor de McGill, una herramienta que se volvió fundamental en el estudio del dolor.3

Desde la consolidación de estas escalas en los 70 han surgido otras, como la numérica análoga de dolor (ENA), publicada por Downie en 1978, y otras que permiten mapear el dolor teniendo siempre como base la percepción del paciente, quien es el que mejor conoce su dolor.2

Referencias

1. Serrano-Artero MS, Caballero J, Cañas A, et al. Valoración del dolor (I). Rev. Soc. Esp. Dolor. 2002;9:94-108. 2. González-Estavillo AC, Jiménez-Ramos A, Rojas-Zarco EM. Correlación entre las escalas unidimensionales utilizadas en la medición de dolor postoperatorio. Revista Mexicana de Anestesiología. 2018;41(1):7-14. 3. Ball C, Westhorpe RN. The history of pain measurement. Anaesthesia and Intensive Care. 2011;39(4):529.